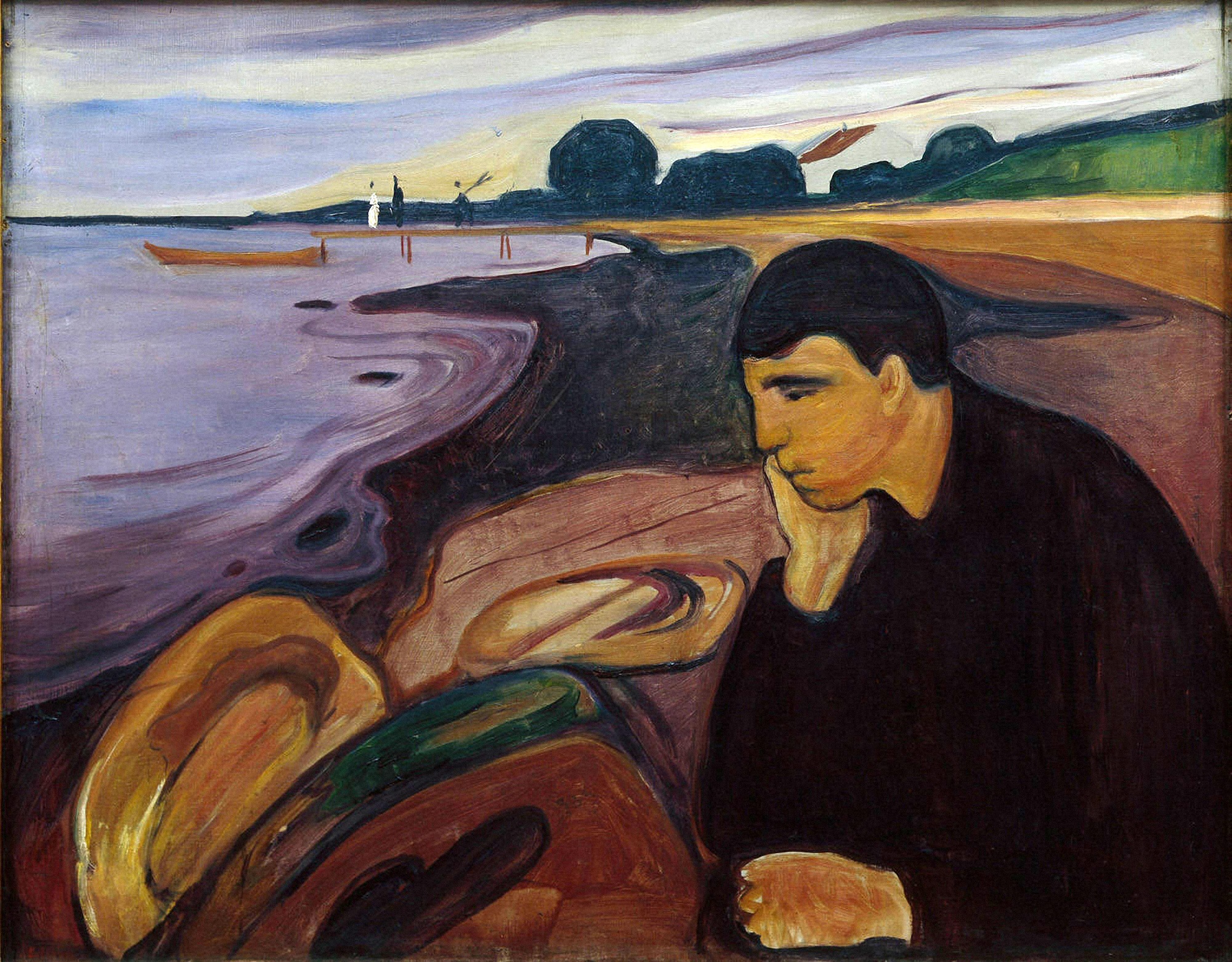

In einer paradoxen Bewegung der Lust am Verlust wendet sich die Literatur der Moderne dem Verschwinden und Vergehen zu. So erzählt etwa Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften nicht vom Fortgang der bürgerlichen Karriere eines aufstrebenden Mathematikers, sondern von deren abruptem Ende: "In wundervoller Schärfe sah er […] alle von seiner Zeit begünstigten Fähigkeiten und Eigenschaften in sich, aber die Möglichkeit ihrer Anwendung war ihm abhandengekommen". Figuren moderner Prosa sehen in ihrer Zukunft eine Kette trister Wiederholungen (M. Hartwig: Bin ich ein überflüssiger Mensch?, M. Fleißer: Ein Pfund Orangen). Andere verlieren ihre Sprache und sprechen darüber wortreich (R.M. Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, H. von Hofmannsthal: Ein Brief). Moderne Lyrik wendet sich der Schönheit im Vergehenden und Morbiden zu (C. Baudelaire: Die Blumen des Bösen; G. Benn: Morgue und andere Gedichte). Im Rückgriff auf die Diskursgeschichte der Melancholie sollen Phänomene der literarischen Trauer um Verlorenes und der beschwörenden Antizipation des Verlusts genauer in den Blick genommen werden. Dabei werden Konzepte und Programmatiken der Moderne sowie ein kurzer Ausblick in die Diskursgeschichte der Melancholie aber vor allem intensive Lektüren ausgewählter Texte auf dem Programm stehen.

- Dozent/in: Heide Volkening